100%天然のエッセンシャルオイル。

縄文時代から能登にある、アテの木から採った精油です。

アテとは能登半島に古くから生育する木の名前です。

石川県の県木であり、植物分類上ヒノキアスナロの変種にあたり、通称能登ヒバとも言われています。

地元能登の大工の間ではその効能が経験的に知られており、水に強く腐りにくい、

シロアリに食われにくい材として古くから建物や工芸品等に使われてきました。

近年では、アテは木の中に様々な芳香成分を含み、

その成分の効果により菌種を問わない抗菌性やシロアリを寄せ付けない殺虫性等が実証されてきています。

能登町にある真脇遺跡からは約3000年前の縄文前期、晩期の層からアテと考えられる「ほぞ」付きの木材が発掘されたことから、

縄文時代の人々もアテを使って構造物を建て、アテの香りを感じていたのではないかと思われます。

アテの香りを感じて、太古の時代の風景に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

縄文の香り、能登のアテ

能登には、縄文時代からアテの木があります。

真脇遺跡では、3000年前のアテでできた建物の一部がみつかりました。

門前町には、樹齢400年〜700年とも言われる元祖アテの木が生えています。

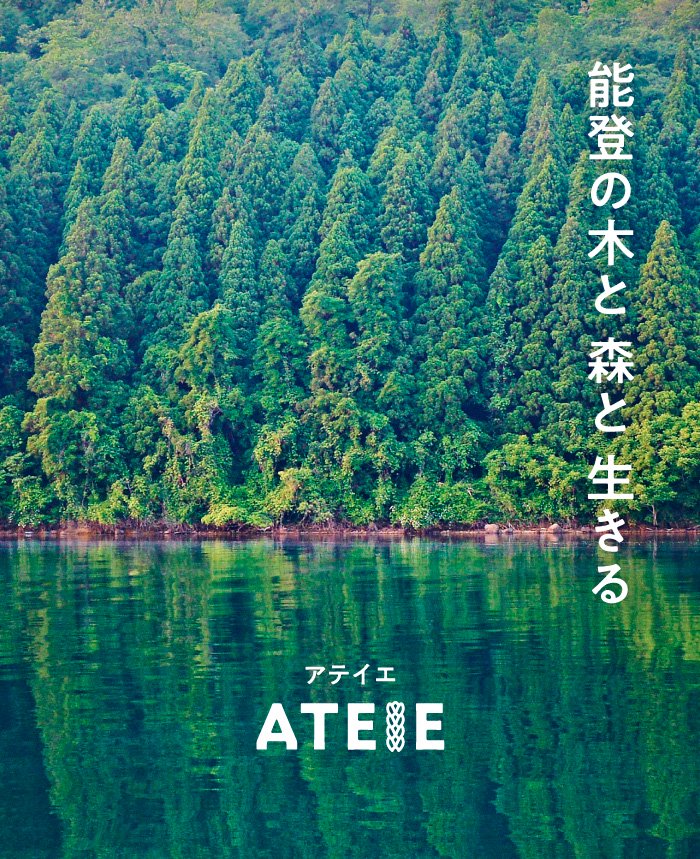

写真は能登島曲町のアテのある森です。アテの木や葉っぱは、スーハーと深呼吸したくなるようないい香りがします。縄文時代の人々も、わたしたちと同じように、アテの木の香りを嗅いだのでしょうか。アテの木を使うことは、この森を守り、この風景を未来へ残すことにつながります。

能登島で、アテで作った家「アテイエ」に暮らし、働く、能登デザイン室が、地元のアテの木の魅力を伝えるため、「ateie」というブランドをつくりました。アテの木でつくる、家や小屋、生活道具など、家にまつわるものをデザインしています。はるか縄文の世界に思いをはせながら、能登のアテの木にふれてみてください。

精油(エッセンシャルオイル)の使い方

香りを楽しむ

・ハンカチやティッシュ、コットン等にオイルを数滴垂らし、室内で香りを楽しんだり、カバンに入れ持ち歩くこともできます。

・アロマデフューザーやアロマランプを使用し香りを楽しめます。簡易的にマグカップ等の容器に熱湯を注ぎその中にオイルを数滴垂らすと、

お湯の熱でオイル が揮発し、香りが室内に広りデフューザー等と同様の効果を楽しめます。

・お風呂に数滴(3~5滴)入れることで浴室にアテの香りが広がります。

トイレや玄関、車内の消臭剤として

・小さな陶器の器等に重曹を10g程度いれ、オイルを1~3滴ほど垂らし、トイレや玄関、車内において消臭剤として使用します。

掃除の際の除菌、消臭剤として

・バケツの水にオイルを数滴(3~5滴)落とし、その水を浸して絞った雑巾で床や壁を拭きます。天然の成分だけで除菌ができるので、

お子様のいるお部屋でも 安心してご使用できます。

・ゴミ袋や掃除機のゴミパックに垂らし消臭剤と使用します。

洗濯の際の除菌・芳香剤として

・洗濯機に洗剤と一緒にオイルを数滴(1~3滴)入れて洗濯することで、衣類に香りを纏わせることができます。

※衣類は変色することがありますので、目立た

ないところ等で変色が起きないことをご確認の上ご使用ください。

衣類等の防虫剤として

・オイルをティッシュやコットンに数滴落とし、衣類に直接触れないようにしてクローゼットやタンスの隅にしまっておきます。

1ヵ月程度を目安にオイルを足 すようにしましょう。

フレグランススプレー(除菌・消臭・防虫スプレー)をつくる

・無水エタノール5mlに精油を数滴混ぜ、乳化させた後、精製水を25ml程度加え、よく混ぜて市販のスプレーボトル等に入れて使用します。

※肌につける場合はバッチテストを行ってからご使用ください。

品名 アテ精油(エッセンシャルオイル) 内容量 3ml 成分 アテ精油

原産地 日本 能登 学名 Thujopsis dolabrata 科目 ヒノキ科

抽出方法 水蒸気蒸留法 抽出部位 幹・枝 主成分 セドロール ツヨプセン

※縄文の香り 能登のアテ 精油のみをご購入の方には郵便局のクリックポスト(全国一律198円)をお選びいただけます。。